CELEBRI VIGNOLESI

CELEBRI VIGNOLESI8 settembre: presso il santuario della Madonna (o Beata Vergine) della Pieve, a Vignola, ogni anno in questa data si svolgono grandi celebrazioni per la festa liturgica della Chiesa cattolica che ricorda la Natività di Maria. Ciò contribuisce da secoli a rendere quel luogo di culto uno dei punti di riferimento della vita religiosa locale.

La chiesa o pieve di San Martino in Centum Ripis (oppure – in italiano – in Cento Ripe o in Centoripe), questa la denominazione originaria di quell’edificio sacro, risulta citata per la prima volta nel 1185 ed è probabile che la sua costruzione, in stile romanico, dati a poco tempo prima; la tradizione, comunque, vuole che tale architettura risalga all’epoca di Liutprando (690 circa? - 744), re dei Longobardi e re d’Italia (dal 712 alla morte), e che sia stata eretta sulle fondamenta di un tempio pagano. Il san Martino a cui si rimandava nella dedicazione era san Martino Vescovo, cioè san Martino di Tours (vescovo e militare romano di origine pannona vissuto dal 315/317 al 392). Il riferimento alle «cento ripe», ossia dirupi, alludeva – in generale – al dissesto orografico e idrogeologico del luogo in cui la chiesa venne costruita: un piccolo pianoro che si trova ai piedi dei colli di Campiglio e che in quel periodo era abbastanza vicino alla riva sinistra del corso d’acqua noto nella storia come fiume Scoltenna e poi come fiume Panaro, sulla cui sponda, poco al di sotto dell’edificio sacro, fu a lungo in funzione l’ormai da secoli scomparso Ponte di Santo Spirito, del quale il parroco di San Martino era il rettore. L’allusione alle «cento ripe» riesce comunque abbastanza problematico, se si rimane alla lettera: nella zona, infatti, non risulta che all’epoca esistesse, proprio come non esiste oggi, un susseguirsi di aree scoscese, pur essendovi un sensibile dislivello; forse per questo, anche se nei documenti si legge di norma l’espressione «in Centum Ripis», Domenico Belloi (1660-1712) nel suo De Vineolae moderniori statu chronica enarratio – steso dal 1704 al 1706, ma rimasto manoscritto fino al 1872 – preferisce usare la formula «sopra e sotto ripa», con richiamo implicito ai menzionati colli di Campiglio e all’originaria relativa prossimità alla sponda del fiume.

Fino ai primi anni del Quattrocento, la pieve costituì la chiesa plebanale di Vignola, cioè la chiesa madre o matrice – in altri termini, principale – da cui dipendevano le parrocchiali di alcuni dei territori vicini (Campiglio, Marano e Forca o Villabianca). Nel 1416 ebbe luogo il trasferimento di questo titolo alla chiesa dei Santi Nazario e Celso (che al tempo era situata entro le antiche mura di Castelvecchio, molto probabilmente nell’area ove nel secolo successivo fu edificata la loggia che ancora esiste; nella seconda metà del Cinquecento, in ogni caso, venne fabbricato un tempio più grande nel punto di Castelnuovo nel quale si trova a tutt’oggi quella che i Vignolesi chiamano in maniera confidenziale «chiesa grande», un edificio che peraltro fu ricostruito duecento anni dopo e ampliato dal 1837 al 1842, assumendo poi integralmente l’aspetto a noi adesso noto con la realizzazione della facciata nel 1889). A partire da quel periodo, la chiesa di San Martino venne affidata a un custode, ma non tardò ad andare incontro all’abbandono e a una grave decadenza strutturale (si è fatta l’ipotesi che sia stata effigiata in queste condizioni di quasi completa distruzione architettonica in una porzione degli affreschi della Cappella Contrari del piano nobile della rocca, ciclo pittorico databile all’incirca al 1420 o poco oltre). Accanto alla chiesa ormai in rovina, era situato un cimitero che a partire dal 1456 poté essere utilizzato dalla vicina comunità di Campiglio.

Nel 1615, quando dell’antico tempio romanico non rimanevano che le absidi e – sotto il livello del pavimento – i basamenti dei pilastri cruciformi (le une e gli altri tuttora esistenti), esso fu riedificato, ma in dimensioni più ridotte, e affiancato da una piccola casa del custode; la prima messa venne celebrata solo tredici anni dopo. S’incaricò di pagare le spese della ricostruzione un esule originario di Bologna, il nobile Gregorio Malvezzi, il quale in questo modo desiderava anche salvaguardare un’antica effigie della Vergine grossolanamente eseguita in pietra, rustica opera che era stata a lungo oggetto di devozione popolare e che da tempo giaceva semiabbandonata fra le rovine; per questa ragione, la nuova chiesa fu intitolata alla Madonna (o Beata Vergine), e precisamente alla sua Natività, diventando nondimeno altrettanto nota presso il popolo come oratorio di Santa Maria della Plebe (o anche, per brevità, oratorio della Pieve). Secondo la tradizione e alcune testimonianze, la rozza scultura andò poi a costituire l’“anima” di sasso collocata all’interno della statua in gesso della Madonna con il Bambino che possiamo ora ammirare in fondo alla navata sinistra della chiesa, a breve distanza dall’altare maggiore, e che raffigura la Madre, abbigliata di sontuose vesti, con il Figlio benedicente seduto in grembo. La ricca ed elaborata cornice dorata che circonda la nicchia contenente l’immagine sacra reca sulla sommità un medaglione con l’effigie di San Martino di Tours a cavallo.

Le ultime settimane del 1700 e le prime del 1701, dimorò presso la pieve il già citato Domenico Belloi, che volle omaggiarla dettando due distici sopra la porta della chiesa. Questo personaggio si era ritirato in quel luogo poiché molti concittadini avevano mosso al suo indirizzo, in quanto principale promotore dell’Opera della Mora (un argine di sassi che, nel letto del Panaro, all’epoca chiamato ancora Scoltenna, avrebbe dovuto preservare i terreni delle Basse dalle piene del fiume), critiche così dure da costringerlo a rimanere per qualche tempo fuori Vignola.

Nel 1775 un’epidemia di «febbri putride» (tifo?) diffusasi in svariate parti della Penisola italiana provocò un gran numero di morti. Anche a Vignola le vittime furono parecchie e ciò indusse gli abitanti a organizzare sia pubbliche preghiere sia una processione di penitenza che si snodasse dal borgo cittadino alla pieve. La virulenza del morbo andò a poco a poco diminuendo, fino a cessare del tutto l’anno successivo. Il popolo interpretò il fausto evento come una speciale grazia di Dio propiziata dall’intercessione della Vergine venerata in quella chiesa; fu stabilito ex voto che annualmente il primo sabato di maggio (ovvero, in presenza di difficili condizioni meteorologiche, uno dei successivi sabati dello stesso mese) fosse allestita una grande processione con lo scopo di rinnovare il ringraziamento dei Vignolesi alla Madonna per lo scampato pericolo. Ancor oggi quel giorno di ogni anno una processione prende le mosse dalla chiesa parrocchiale dei Santi Nazario e Celso e si conclude al santuario della Beata Vergine della Pieve. Negli ultimi tempi, in seno alla comunità, tale celebrazione ha perso molta della sua importanza: fino agli anni Sessanta del secolo scorso, era una delle principali feste del territorio e poteva contare una grande partecipazione di popolo; oltre alle funzioni religiose, erano previsti concerti della banda musicale, fuochi d’artificio, bancarelle con vestiti, oggetti per la casa, dolciumi e giocattoli. In ogni caso, i Vignolesi sono da molte generazioni così legati alla pieve da sceglierla sovente come luogo ove celebrare il loro matrimonio.

Nel 1780 e nel 1782 l’edificio sacro e l’adiacente abitazione del custode vennero ingranditi, assumendo grossomodo la fisionomia esterna che conosciamo oggigiorno, con l’ingresso porticato, il campanile a vela e le absidi romaniche della chiesa, nonché l’immobile laterale adibito a canonica.

Le absidi romaniche vennero restaurate nel biennio 1966-1967 per volere di monsignor Antonio Tassi (1909-2003), in quel periodo arciprete di Vignola (lo fu dal 1951 al 1981, mentre dal 1981 al 2003 ebbe la carica di rettore del santuario della Beata Vergine della Pieve), e grazie alle offerte dei fedeli e della Cassa di Risparmio cittadina: in particolare, si provvide a togliere l’intonaco che le ricopriva. Nel 1966, su indicazione del medesimo religioso, l’immagine della Madonna con il Bambino venne spostata dal centro, sopra l’altare maggiore, alla posizione attuale, in fondo alla navata sinistra (come abbiamo riferito sopra).

Nel piazzale della pieve, in prossimità del punto nel quale precedentemente era collocata una piccola fontana, si trova dal 2008 un monumento in bronzo eseguito dallo scultore vignolese Marco Fornaciari (n. 1951): La Sacra Famiglia.

Non molto lontano dalla chiesa, sono situati immobili di cui furono proprietari due nostri insigni conterranei del passato: il villino dove Francesco Selmi (1817-1881) trascorse le stagioni estive nell’ultima parte dell’esistenza e dove morì, e la dimora di Luigi Bondioli (1885-1957). A breve distanza dal santuario, inoltre, ebbe sede, a partire dal 1934, la Scuola Elementare della Pieve; in seguito, il fabbricato accolse, fino alla metà degli anni Ottanta, l’Asilo Infantile (o Scuola Materna) della Pieve.

Nelle immagini qui sotto, l’esterno della chiesa come appare oggi.

10 settembre 1701: nacque a Vignola GIOVANNI FRANCESCO (detto Gianfrancesco o Gian-Francesco) SOLI, sacerdote, storico, erudito, biografo, bibliotecario e archivista. Alla morte di Lodovico Antonio Muratori (1672-1750), fratello della madre, egli chiese e ottenne di poter aggiungere il suo cognome a quello della propria famiglia: diventò così, a tutti gli effetti, GIOVANNI FRANCESCO SOLI MURATORI, e ancor oggi è universalmente noto con il doppio cognome.

Sacerdote e dottore in teologia e in utroque iure, Giovanni Francesco Soli succedette all’insigne parente nel beneficio parrocchiale di Santa Maria della Pomposa, a Modena. Si dedicò con profitto anche agli studi storici ed eruditi, che gli procurarono un altro impiego, precedentemente occupato da Lodovico Antonio Muratori, e cioè quello di archivista ducale estense.

Fu socio di importanti Accademie e assemblee letterarie e scientifiche italiane, e intrattenne rapporti epistolari con numerosissimi uomini di cultura.

Tra le sue opere, va segnalata almeno l’importante biografia dell’illustre zio: Vita del Proposto Lodovico Antonio Muratori (1756).

Morì a Modena il 29 settembre 1769. Fu inumato in Santa Maria della Pomposa; i suoi resti andarono poi dispersi.

Nell’immagine qui sotto, frontespizio della Vita del Proposto Lodovico Antonio Muratori, l’opera più famosa di Giovanni Francesco Soli Muratori. Fonte: collezione privata

Allora, visita il suo profilo personale nella sezione Celebri Vignolesi!

20 settembre 1634: nacque a Vignola PIETRO (o Pier) ERCOLE BELLOI (o Belloj), politico, diplomatico, letterato, scacchista e – negli ultimi anni di vita – anche sacerdote.

Pietro Ercole Belloi nel 1653 conseguì la laurea in utroque iure all’Università di Bologna e, tornato a Vignola, due anni più tardi si sposò con Maria Giovanna Montacuti 1642-1687), dalla quale ebbe due figlie e il figlio Domenico (1660-1712).

Il nostro personaggio lasciò il paese natale per esercitare la carica di podestà e di commissario in svariate località. Nel 1673 venne iscritto alla cittadinanza felsinea.

Nel 1687, persa la moglie, Belloi decise di entrare nell’abbazia di Santo Spirito al Morrone, situata a Badia di Sulmona, nell’Aquilano. Egli, tuttavia, non concluse il noviziato.

Negli anni Novanta, il Vignolese ricoprì diversi incarichi: fu segretario di membri della nobiltà meneghina; ambasciatore straordinario del re di Spagna Carlo II (1661-1700, in carica dal 1665) al papa Innocenzo XII (1615-1700, sul soglio di Pietro dal 1691); segretario di monsignor Giovanni Antonio Davia (1660-1740), nunzio apostolico a Colonia; precettore di Lodovico Rangoni (m. 1762), figlio di Filippo (m. 1723). Presi gli ordini sacri, il nostro personaggio celebrò la sua prima messa a Spilamberto il 30 agosto 1696, nel giorno di santa Rosa da Lima, protettrice di quella comunità.

Il 14 giugno 1702 la morte colse Belloi mentre si trovava a Doccia (oggi frazione di Savignano sul Panaro), in casa della figlia Giovanna e del marito. La sepoltura ebbe luogo all’interno del primo oratorio vignolese recante l’intitolazione a San Pietro Martire, ossia quello che era collegato all’edificio dell’Ospitale/Ospedale.

Durante la vita, il nostro personaggio godette di una certa fama come cultore delle belle lettere (assai apprezzate dai contemporanei furono in special modo alcune sue raccolte poetiche in latino, di solito firmate «Petrus Hercules de Bellois […] Bononiensis») e ciò gli permise di diventare membro di svariate Accademie della Penisola.

Il Vignolese fu anche uno scacchista di rinomanza nazionale.

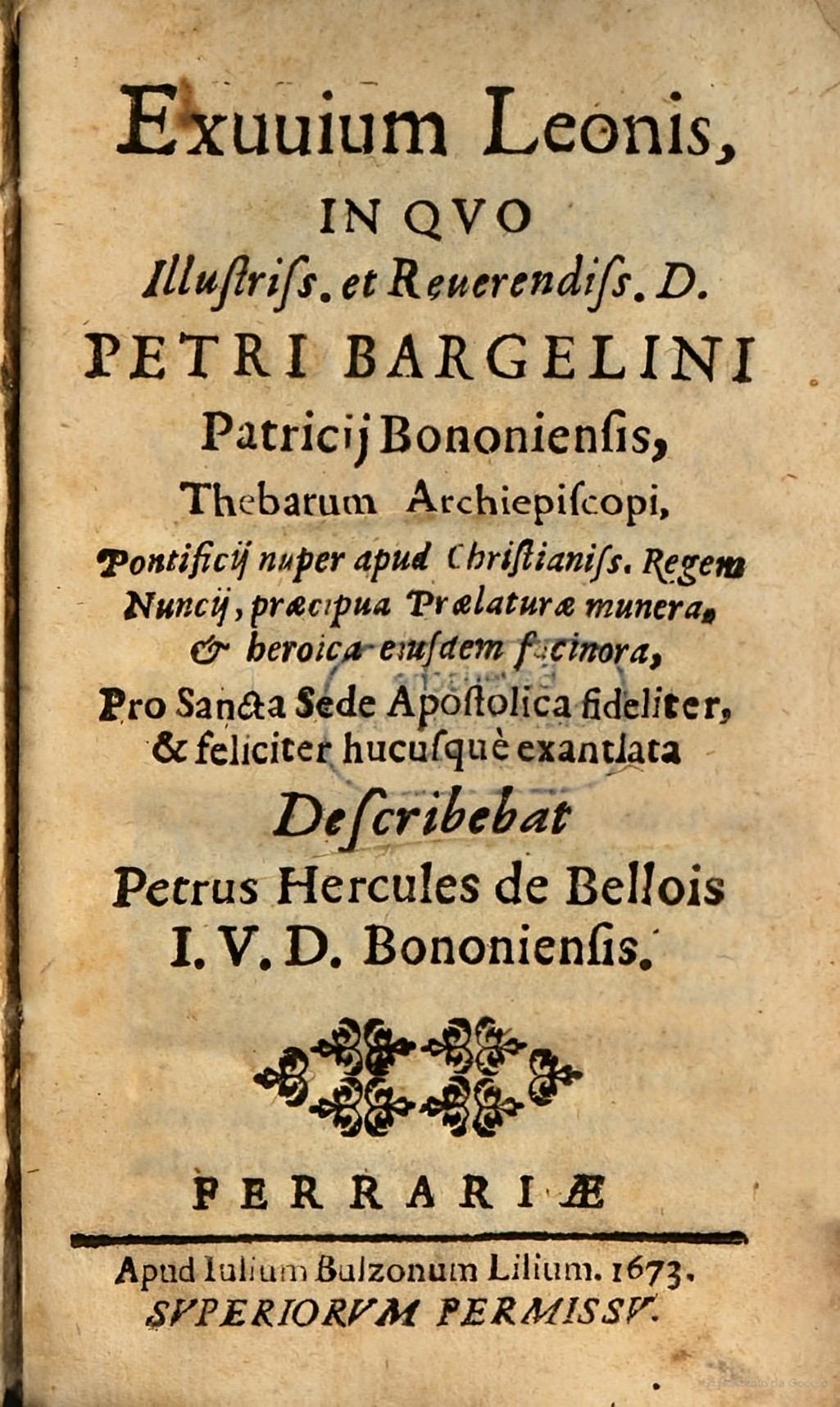

Nell’immagine qui sotto, frontespizio di una delle più note pubblicazioni di Belloi, Exuuium Leonis […], raccolta poetica in latino uscita a Ferrara, da Giulio Bulzoni Giglio, nel 1673. Fonte: google.com

Allora, visita il suo profilo personale nella sezione Celebri Vignolesi!

29 settembre 1769: morì a Modena GIOVANNI FRANCESCO (detto Gianfrancesco o Gian-Francesco) SOLI (poi, SOLI MURATORI), sacerdote, storico, erudito, biografo, bibliotecario e archivista. Fu sepolto nella locale chiesa di Santa Maria della Pomposa; i suoi resti andarono poi dispersi.

Giovanni Francesco Soli nacque a Vignola il 10 settembre 1701. Figlio di una sorella di Lodovico Antonio Muratori (1672-1750), alla morte di quest’ultimo egli chiese e ottenne di poter aggiungere il cognome Muratori a quello della propria famiglia.

Sacerdote e dottore in teologia e in utroque iure, il nostro Vignolese succedette all’insigne parente sia come prevosto di Santa Maria della Pomposa a Modena sia come archivista ducale estense.

Dedicatosi con profitto e costanza agli studi storici ed eruditi, nonché a conservare la memoria e a diffondere l’opera dell’illustre zio, questo personaggio venne ammesso a prestigiose istituzioni culturali italiane e fu autore – fra l’altro – della celebre biografia Vita del Proposto Lodovico Antonio Muratori (1756).

Nell’immagine qui sotto, frontespizio del primo dei tre tomi delle Dissertazioni sopra le antichità italiane (1751), la versione dal latino delle Antiquitates Italicae Medii Aevi (6 tt., 1738-1742) di Muratori, che era morto poco prima di riuscire a completare la propria traduzione dell’opera. Il nipote Giovanni Francesco Soli Muratori terminò il lavoro e lo diede alle stampe per i tipi veneziani (e non milanesi come si riferisce falsamente) di Giambatista Pasquali. Fonte: google.com

Allora, visita il suo profilo personale nella sezione Celebri Vignolesi!